Il y a cent ans, le 12 octobre 1925, la France connaissait une grève générale inédite : ouvriers, enseignants, syndicalistes et militants pacifistes s’arrêtaient de travailler pour dénoncer l’intervention militaire française dans la région du Rif, au Maroc. Cette grève n’a certes pas bloqué l’économie du pays, mais malgré une sévère répression (deux grévistes tués, des centaines d’arrestations et de condamnations pénales) elle a mobilisé entre 400 000 et 600 000 salariés.

Après avoir proclamé une République indépendante dès 1923 sous la direction d’Abd el-Krim, les forces rifaines avaient infligé plusieurs défaites sévères à l’armée espagnole — notamment à Anoual en 1921 — et tenu tête à la reconquête espagnole tout en organisant une administration propre.

En avril 1925, poussés par l’intensification de la guerre et la pression militaire croissante, les combattants rifains avaient franchi la frontière du protectorat français, attaquant des postes militaires français dans la région de l’Ouergha

Les autorités françaises retirent le commandement des troupes au général Lyautey pour le confier en aout 1925 au Maréchal Pétain. Après s’être concerté avec les autorités espagnoles, Pétain à la tête de 150 000 soldats va déclencher une opération massive en coordination avec 50 000 espagnols dirigés par le colonel Franco. Des bombardements intenses par l’artillerie et l’aviation vont avoir lieu et des gaz toxiques vont être employés par l’Espagne et la France qui vient pourtant de signer le Protocole de Genève en interdisant l’emploi.

A la même période, une insurrection majeure éclate aussi en Syrie sous mandat français. Dès juillet 1925, dans la région druze, Sultan al-Atrash et les nationalistes syriens lancent la Grande Révolte contre la domination coloniale, revendiquant l’unité et l’indépendance de la Syrie. Le soulèvement se propage à Damas, Hama, le Sud Liban… La répression est brutale : bombardements de quartiers civils par l’armée française, des milliers de morts, villages détruits, et envoi de dizaines de milliers de soldats pour mater la résistance.

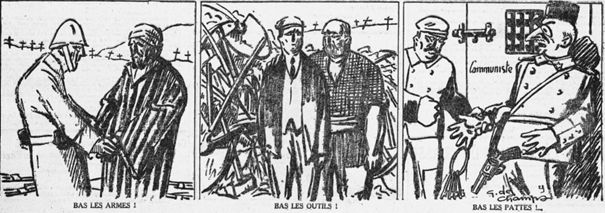

Le 12 octobre, dans tout le pays, les syndicats de gauche, des organisations ouvrières et de nombreux citoyens dénoncent ces « guerres impérialistes » et réclament la fin des hostilités.

Quelque temps auparavant, plusieurs manifestes et appels signés par des intellectuels se sont élevés contre la guerre du Rif.

Un manifeste important est celui d’Henri Barbusse, publié dans L’Humanité le 2 juillet 1925, signé par une centaine de noms dont des surréalistes comme Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard, René Crevel, Robert Desnos, ainsi que Georges Duhamel, Paul Signac et d’autres. Ce texte affirme clairement un principe anticolonialiste, revendiquant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et dénonce la violence de la répression comme inacceptable.

Les surréalistes, associés au groupe Clarté et au Parti Communiste Français (PCF), ont notamment signé ensemble un tract intitulé « La révolution encore et toujours », positionnant ainsi la lutte contre la guerre du Rif au cœur de leur engagement politique et culturel.

Cent ans plus tard, nous rappelons que cette grève fut une voix collective contre le colonialisme — une voix que nous avons le devoir de faire vivre.